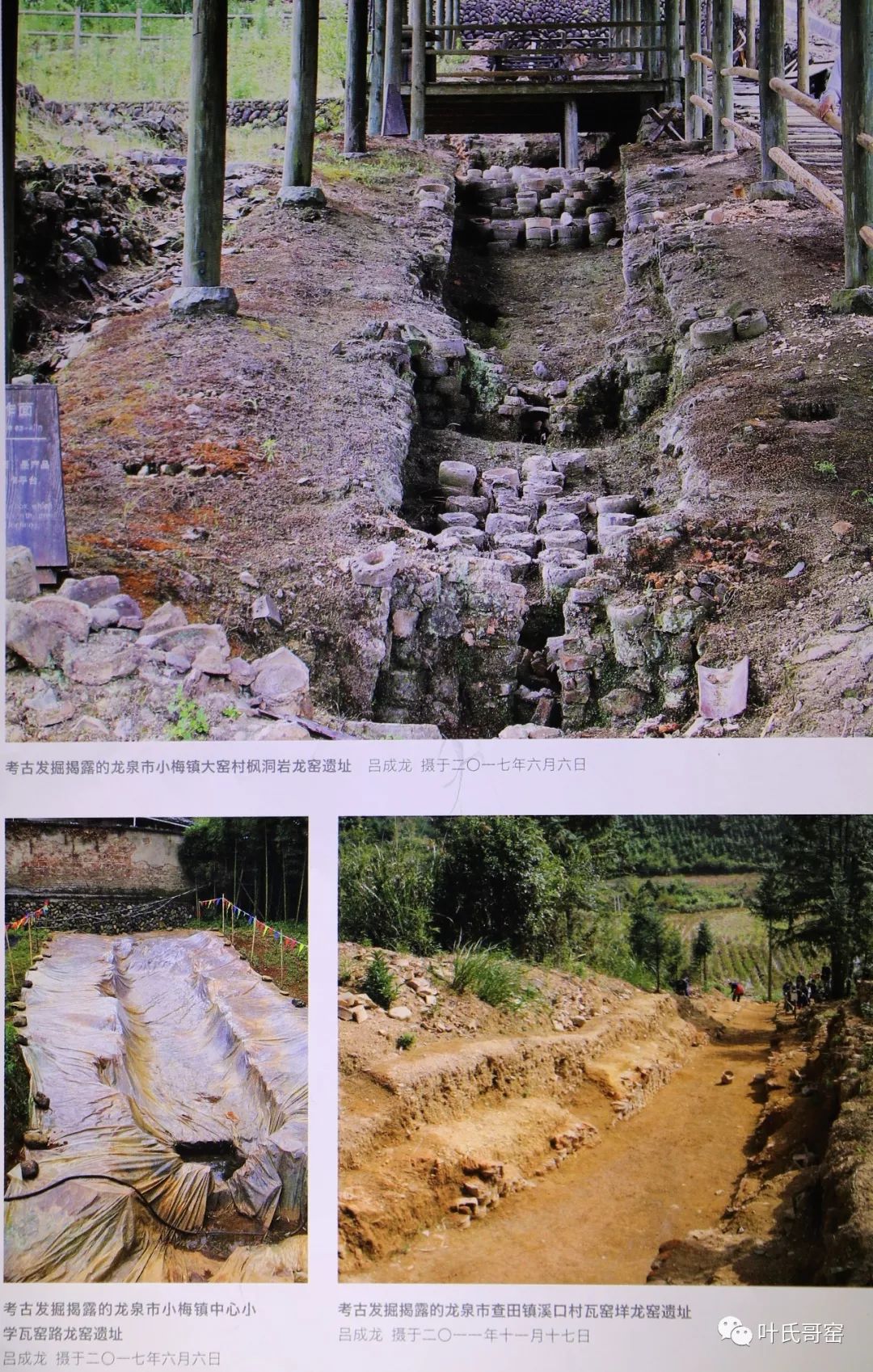

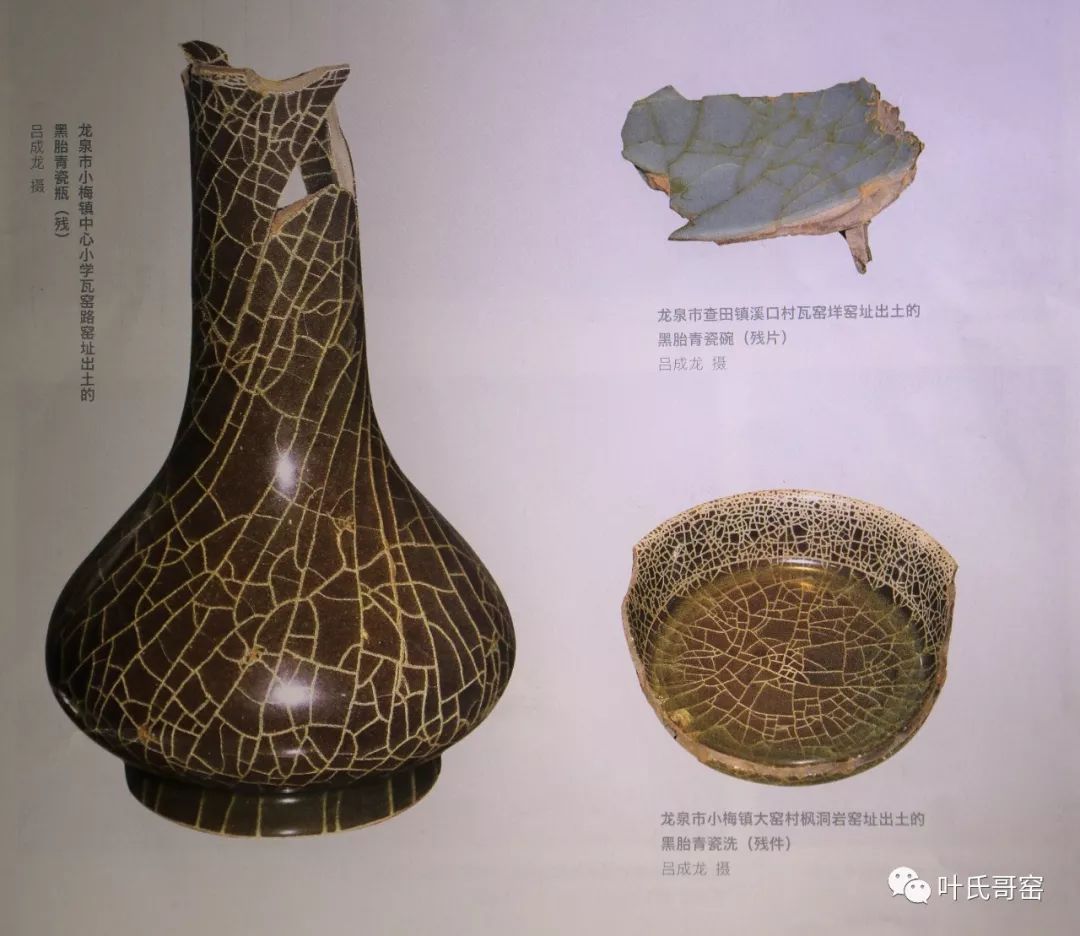

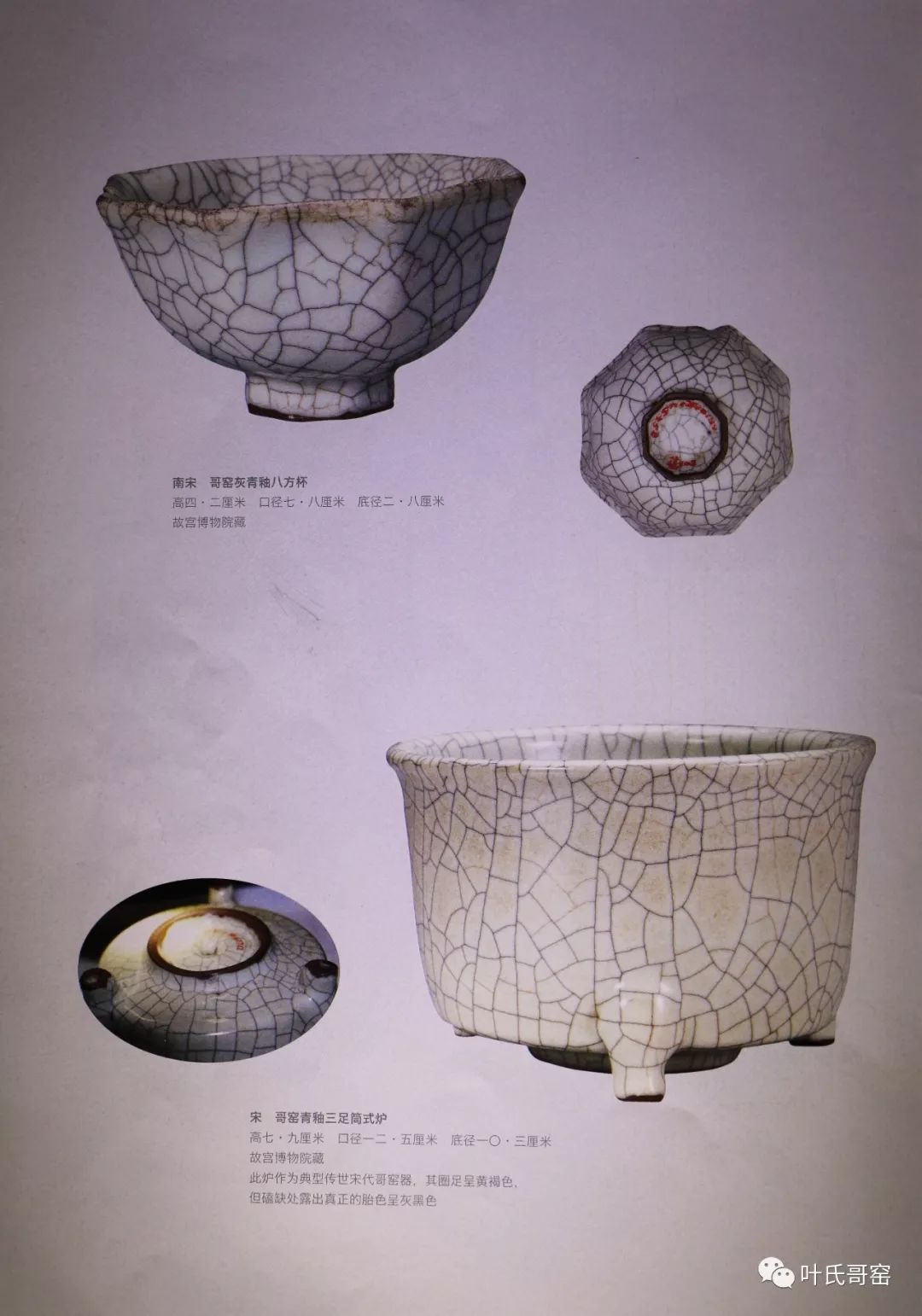

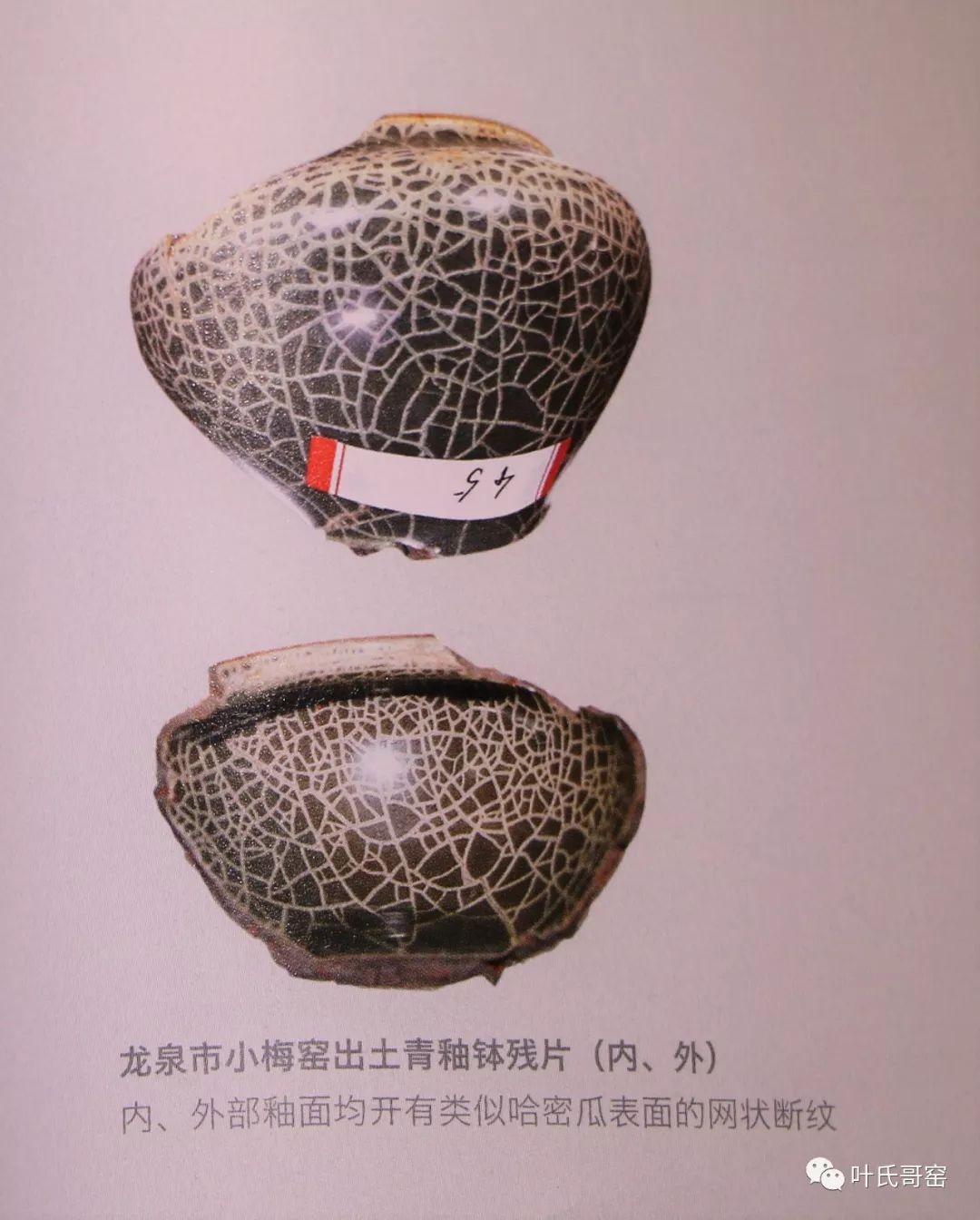

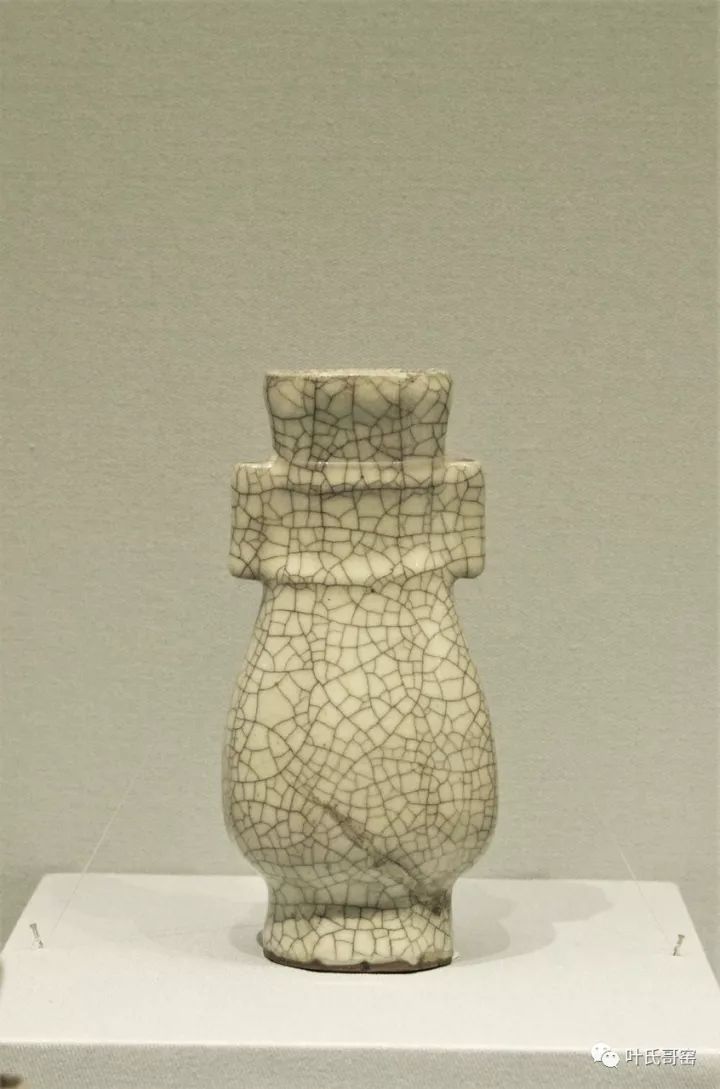

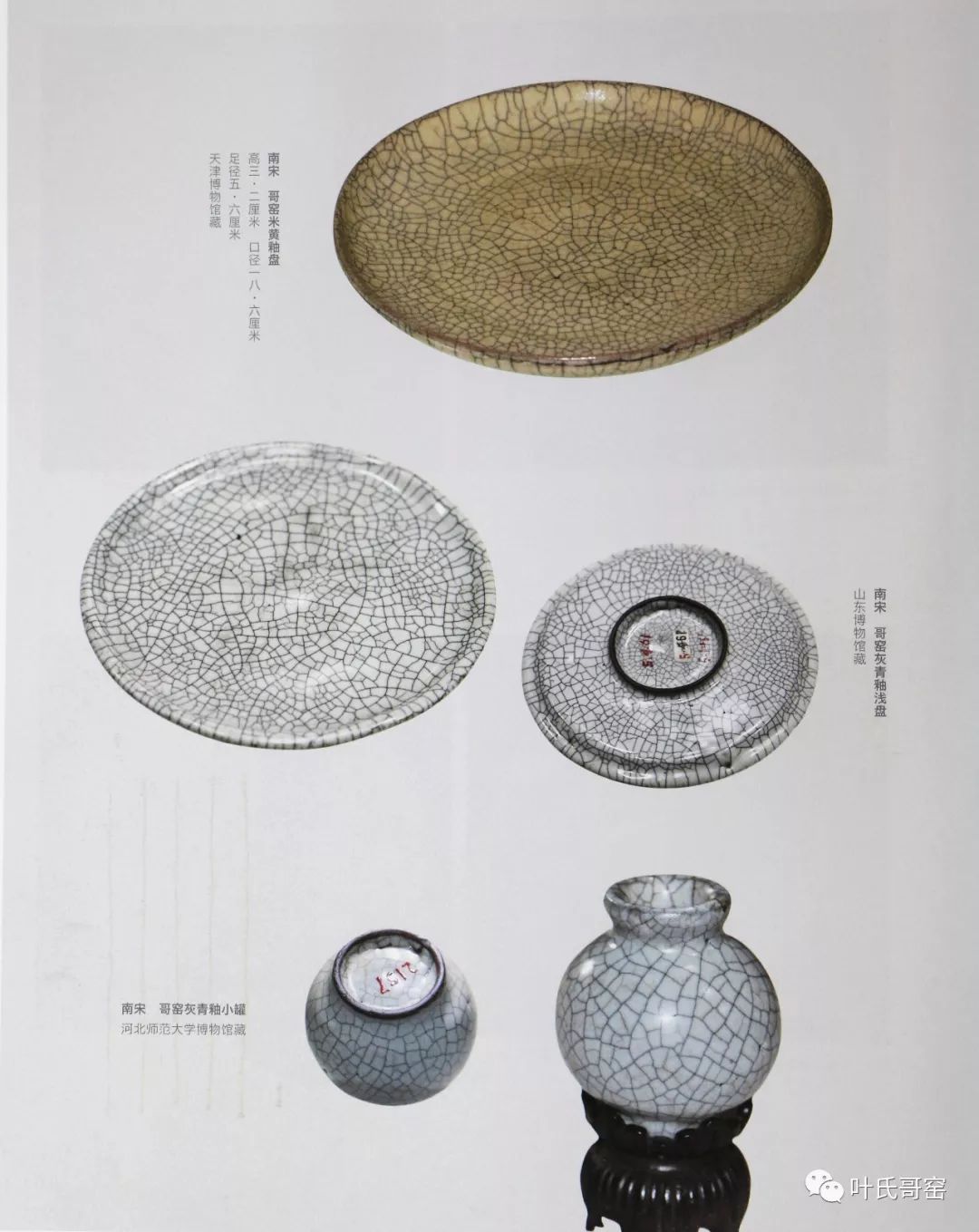

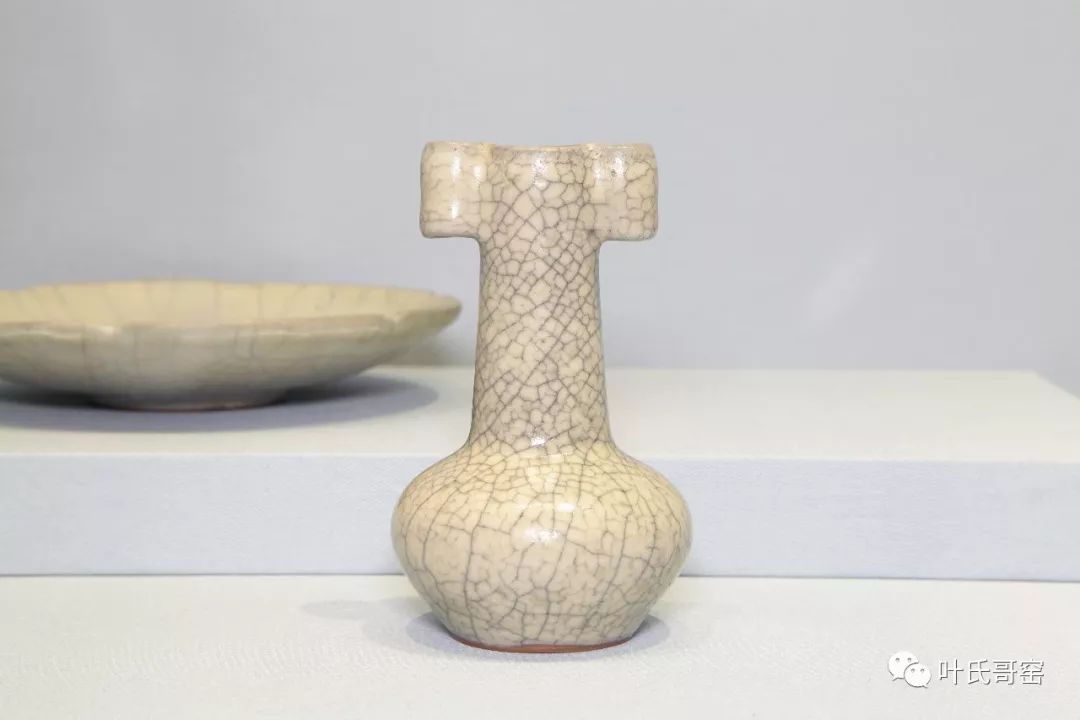

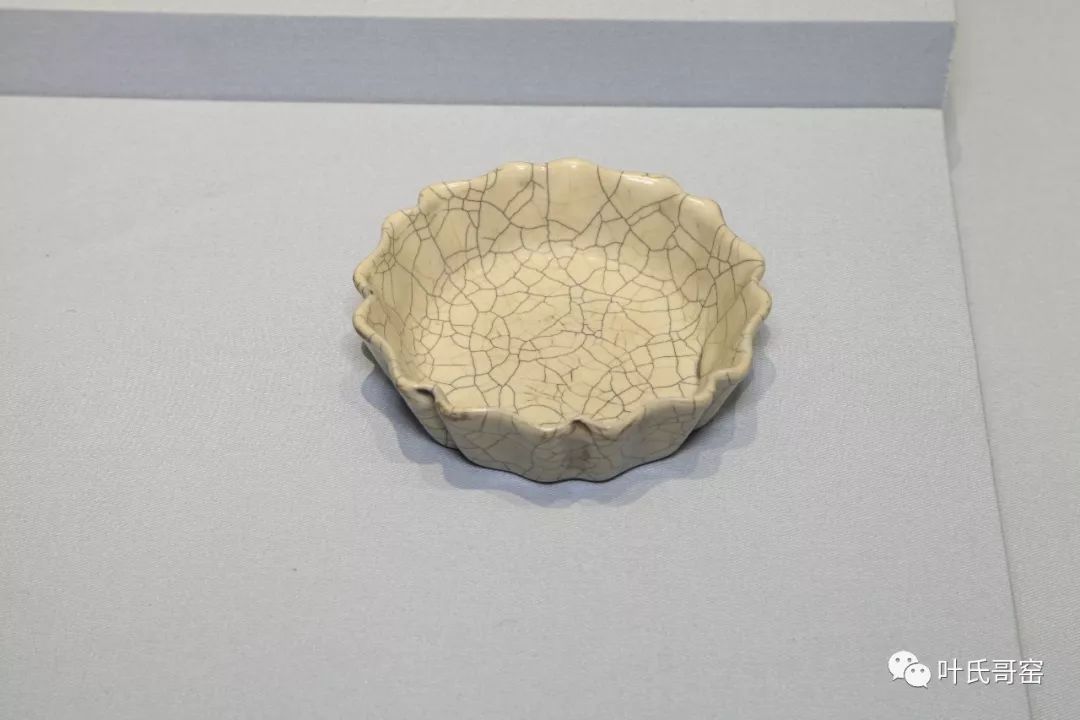

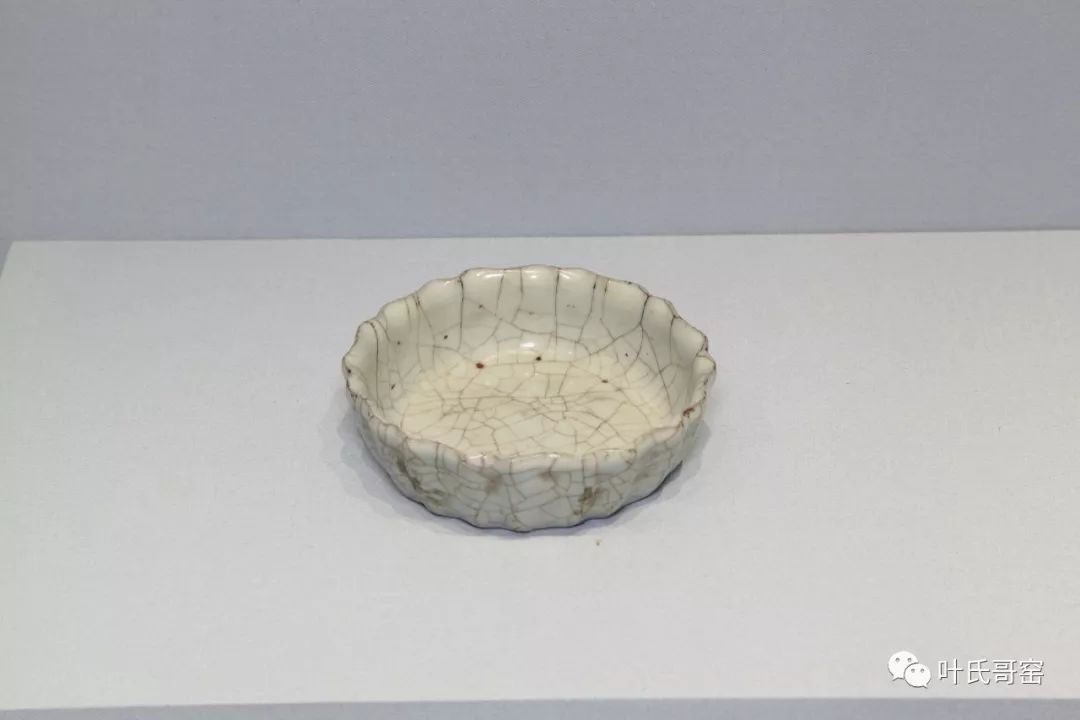

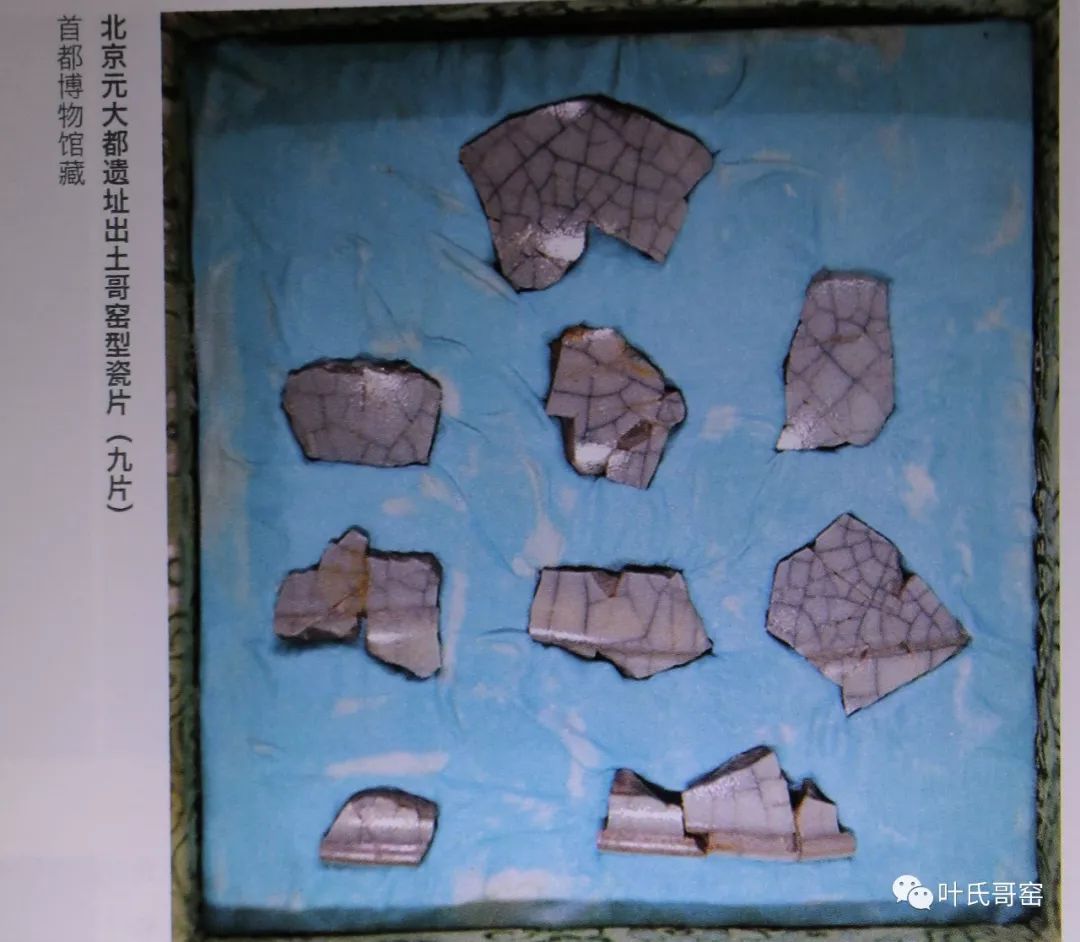

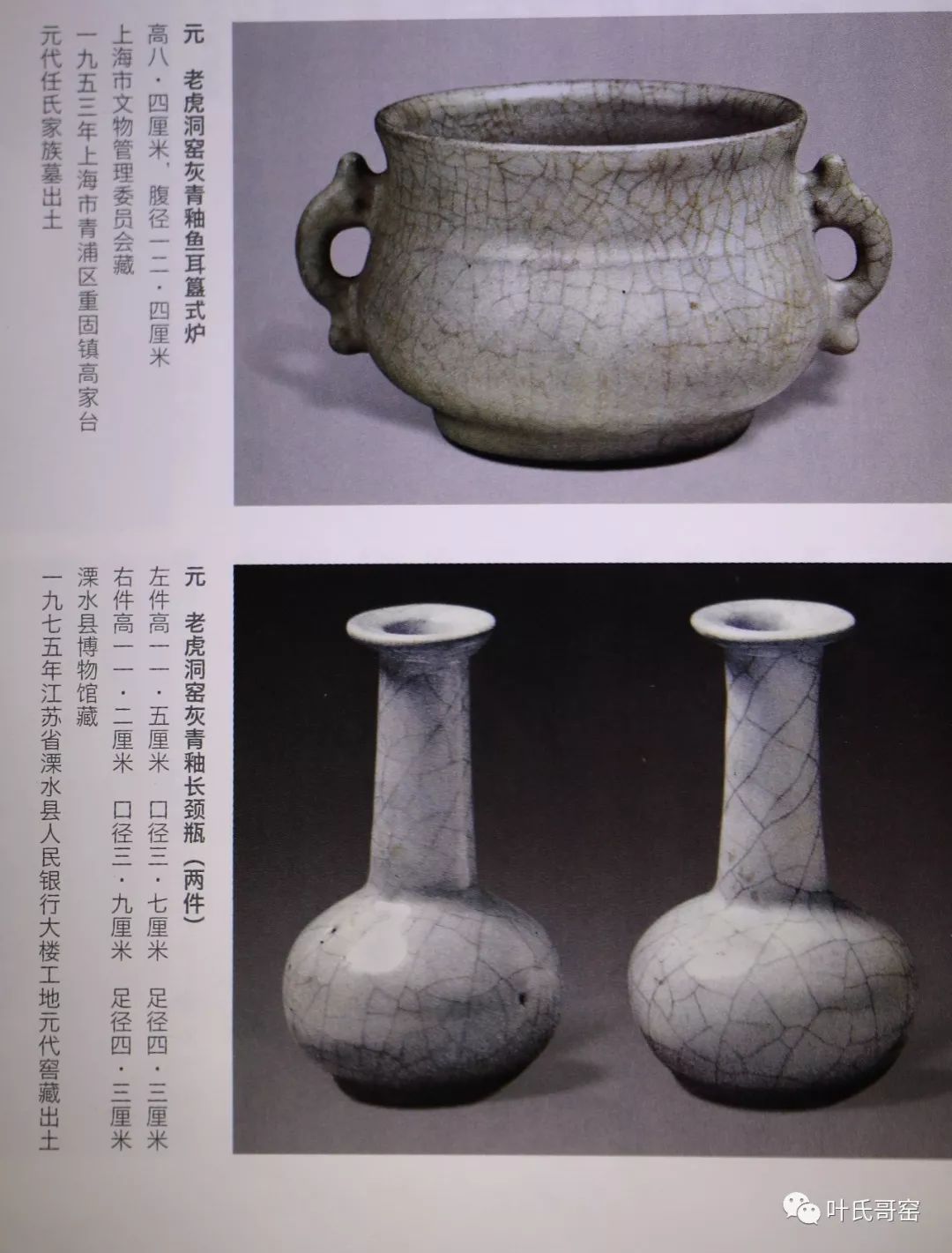

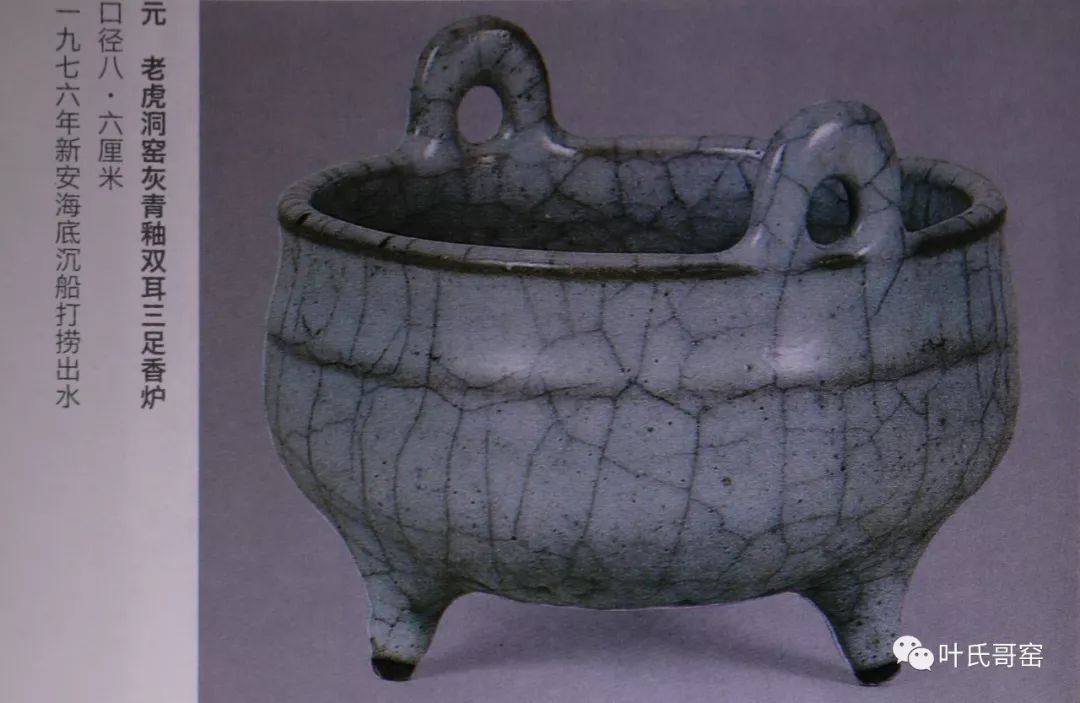

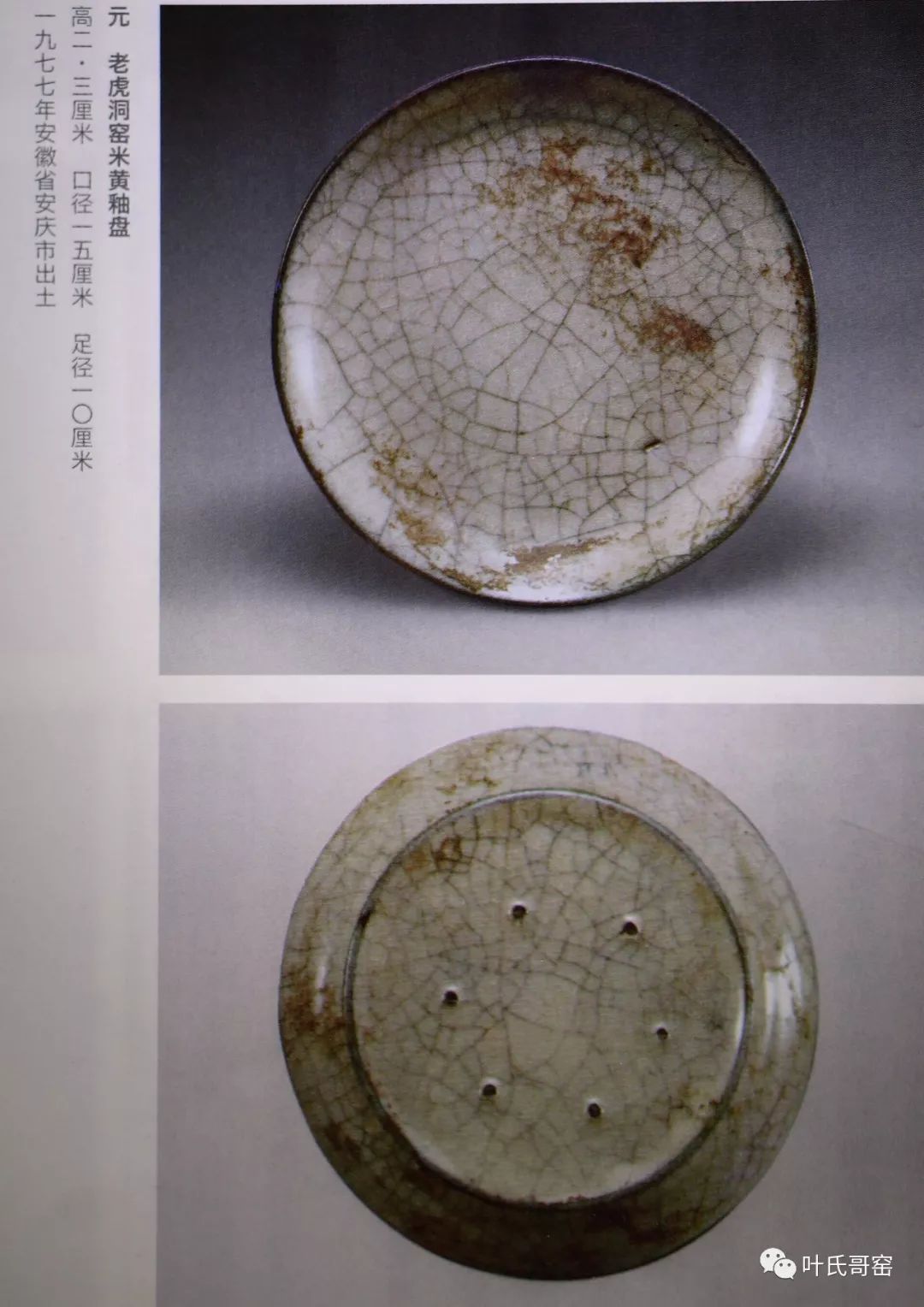

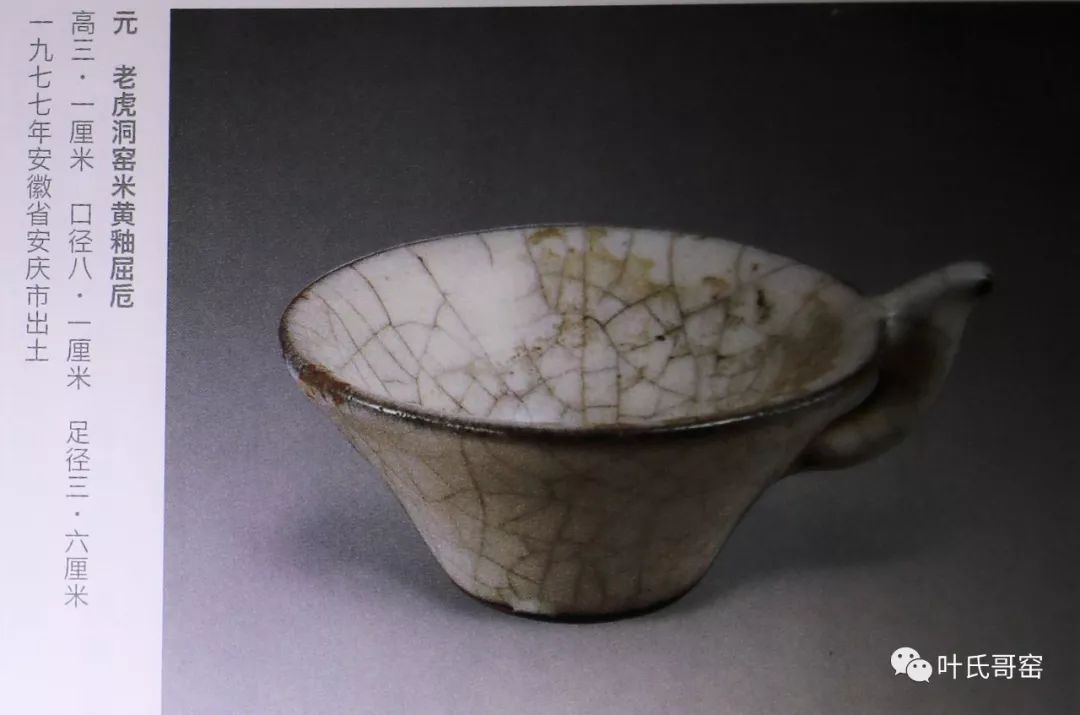

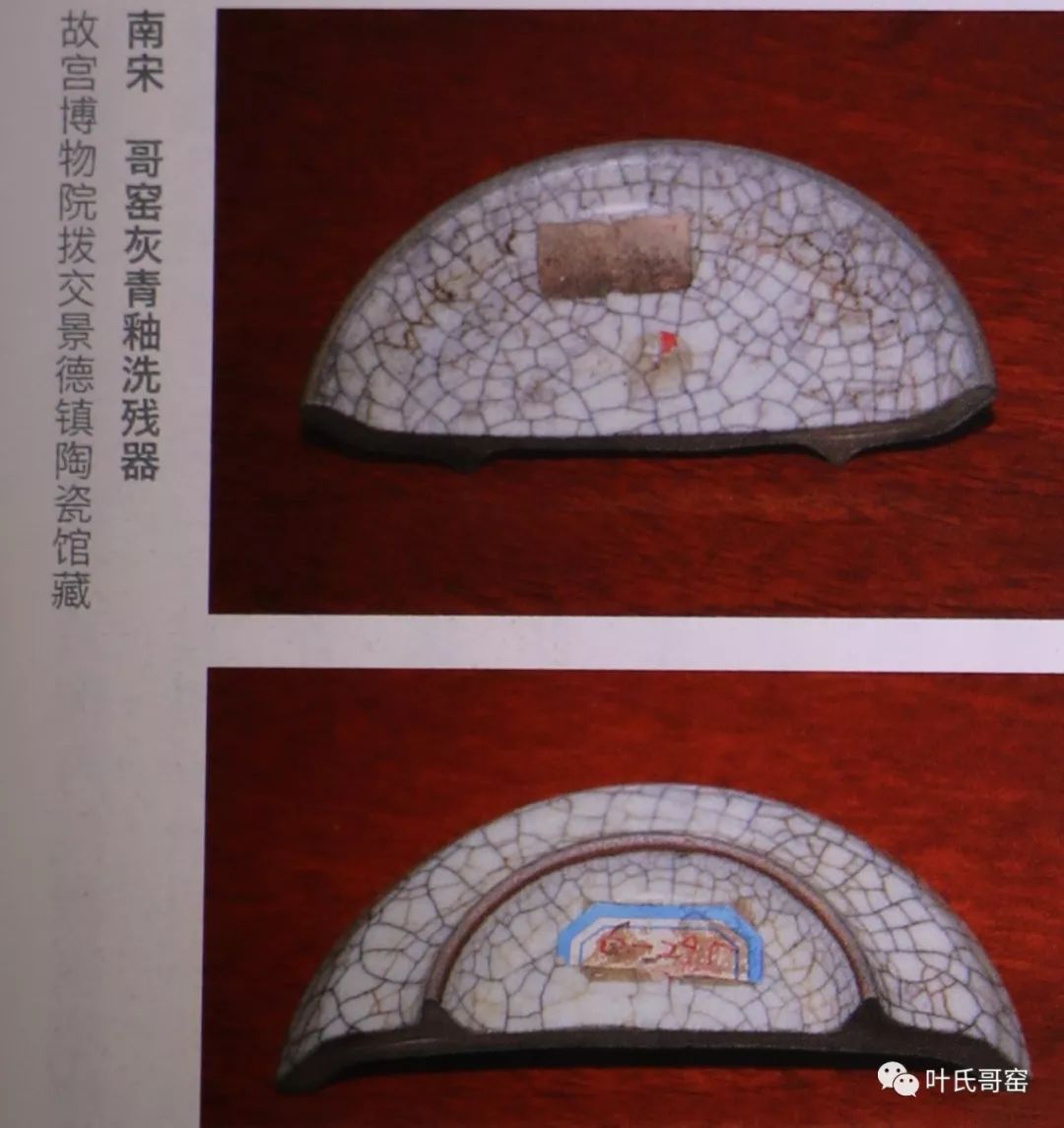

吕成龙 北京故宫博物院器物部主任、研究馆员 北京故宫博物院陶瓷研究所所长 “哥窑”是中国古陶瓷界长期研究的重要课题之一。由于在宋代文献中找不到任何有关它的记载,元、明两代文献记载或语嫣不详,或不尽可信,加之迄今为止尚未发现烧造典型传世哥窑瓷器的窑址,墓葬和窑藏中也不见有典型传世哥窑瓷器出土,致使有关哥窑的一些问题至今未得到解决。 长期以来,学术界在诸如哥窑的概念,传世哥窑瓷器的烧造时代、窑址所在地、生产性质,哥窑与官窑的关系,对历代文献有关哥窑记载的理解,以及对各地出土类似哥窑器物的看法等,均有不同的观点。笔者不揣冒昧,在前人研究的基础上,结合自己三十多年在故宫博物院从事古陶瓷研究的心得,对有关哥窑的几个问题谈些自己的看法。不妥之处,敬请方家赐止。 关于“哥窑”的概念 笔者认为,谈论哥窑瓷器,首先必须弄清四个概念:一是“传世哥窑”;二是元末明初文献记载的“哥哥洞窑”、“哥哥窑”、“哥窑”;三是哥(官)窑型;四是龙泉哥窑。否则,讨论将失去意义,问题亦将变得更加复杂。比如,有时人们将“龙泉哥窑”瓷器与“传世哥窑”瓷器对比研究时,承认二者有区别,但在具体讨论“传世哥窑”瓷器的时代和产地时,往往又将二者混为一谈。再如,有学者未上手观摩过真正的传世哥窑瓷器,遂将新中国成立以来一些元代或明初的窑址、墓葬、遗址、沉船等出土或出水的“哥窑型”、“官窑型”瓷器与“传世哥窑”瓷器混为一谈,并依次来判断传世哥窑瓷器的年代,这样得出的结论肯定不会正确。因此,为了弄清这四个概念,我们有必要先检索一下有关哥窑的文献记载。 有关哥窑的文献记载 有关哥窑的文献记载,最早见于元代孔克齐撰《静斋至正直记》一书。该书卷四“窑器不足珍”条载“尝议旧定器、官窑等物,皆不足为珍玩,盖予真有所见也。在家时,表兄沈子成自余干州归,携至旧御土窑器径尺肉碟二个,云是三十年前所造者,其质与色绝类定器之中等者,博古者往往不能辩。乙未东在杭州时,市哥哥洞窑器者一香鼎,质细虽新,其色莹润如旧造,识者犹疑之。会荆溪王德翁亦云:‘近日哥哥窑绝类古官窑,不可不细辩也。’今在庆元见一寻常青器菜盆,质虽粗,其色赤如旧窑,不过街市所货下等低物,使其质更加以细腻,兼以岁久,则乱真矣!予然后知定器、官窑之不足为珍玩也。所可珍者,真是美玉为然。记此为后人玩物之戒。至正癸卯冬记。” 摘自《静斋至正直记》,南京图书馆藏《粤雅堂丛书》本。一般认为该书是元代孔齐撰。但据尤德艳女士考证,该书作者为孔克齐,字肃夫,号行素(居士)、静斋、阙里外史。参见尤德艳《<静斋至正直记>作者考述》,《中国典籍与文化》,2003年第三期,这里的“乙未”即至正十五年(1355年)。孔克齐认为,定窑和官窑瓷器算不上值得珍视的古玩,所可珍视的是天然美玉。这当然是作者的一种偏见。 成书于明洪武二十一年(1388年)曹昭撰《格古要论》卷之下“古窑器论”之“哥窑”条载:“旧哥窑,色青,浓淡不一,亦有铁足紫口,色好者类董窑,今亦少有。成群队者、元末新烧者,土脉麄(粗)燥,色亦不好。” 而《新增格古要论》已将“哥窑”改为“哥哥窑”,该书卷七“古窑器论”之“哥哥窑”条载“旧哥哥窑出,色青,浓淡不一,亦有铁足紫口,色好者类董窑,今亦少有。有成群队者,是元末新烧,土脉粗糙,色亦不好。 ” 约成书于十七世纪初(以往人们均认为该书系宣德四年吕震等人奉敕编撰,后来不断有学者对此提出质疑。近年有学者考证该书约成书于十七世纪初。见陆鹏亮《宣炉辩疑》,《文物》2008年第七期)的《宣德鼎彝谱》卷一载:{......内库所藏柴、汝、官、哥、均、定各窑器皿,款式典雅者,写图进呈......其柴、汝、官、哥、均、定中,亦选得二十有九种。} 现今所见最早记述龙泉哥窑之文献是成书于明嘉靖十八年(1539年)之前的陆深撰《春风堂随笔》。书中曰:“哥窑,浅白断纹,号百圾碎。宋时有章生一、生二兄弟,皆处州人,主龙泉之琉田窑。生二所陶青器,纯粹如美玉,为世所贵,即官窑之类;生一所陶者色淡,故名哥窑。” 明嘉靖四十年(1561年)《浙江通志》卷八[地理志]第一至八[处州]记载了关于“哥窑”与“弟窑”的传说:“处州......龙泉九姑山在县治北,说者谓有龙首之象。宋治平初建最高亭于山之西......县南七十里曰琉华山,高出境内诸山,山巅宽平,有长湖深不可测。相传旧有古刹,龙兴云雨,没而为湖。山下即琉田,居民多以陶为业。相传旧有章生一、章生二兄弟二人,未详何时人,主琉田窑造青器,粹美冠绝当世。兄曰哥窑,弟曰生二窑,价高而征课遂厚。自后,器之出于琉田者,已粗陋利微,而课额不减,民甚病焉。然则为工者,亦何贵于精也。山相近有岭,曰大梅岭、曰小梅岭。” 刊刻于明嘉靖四十五年郎瑛撰《七修续稿》[二窑]条曰:“哥窑与龙泉窑皆出处州龙泉县。南宋时有章生一、生二弟兄各主一窑,生一所陶者为哥窑,以兄故也;生二所陶为龙泉,以地名也。其色皆青,浓淡不一;其足皆铁色,亦浓淡不一。旧闻紫足,今少见焉。惟土脉细薄、油(釉)水纯粹者最贵。哥窑则多断纹,号曰百圾破。龙泉窑,至今温、处人称为[章窑],闻国初先生章溢乃其裔云” 明代高濂撰《遵生八笺》“燕闲清赏笺,论官哥窑器”曰:“官窑品格大率与哥窑相同,色取粉青为上,淡白次之,油灰色,色之下也。纹取冰裂,鳝血为上,梅花片墨纹次之,细碎纹,纹之下也。”又曰:“所谓官着,烧于宋修内司中,为官家造也。窑在杭之凤凰山下,其土紫,故足色若铁,时云紫口铁足。紫口,乃器口上仰,釉水流下,比周身较浅,故口微露紫痕。此何足贵?惟尚铁足,以他处之土咸不及此。哥窑烧于私家,取土俱在此地。官窑质之隐纹如蟹爪,哥窑质之隐纹如鱼子,但汁料不如官料佳耳。”  南宋 哥窑米黄釉盘 高2.7厘米 口径15.6厘米 底径5.7厘米 北京故宫博物院藏  元末明初 官窑型灰青釉葵口盘 高2.9厘米 口径16.2厘米 底径5.9厘米 北京故宫博物院藏 1970年南京市中央门外张家洼明洪武四年汪兴祖墓出土 “哥哥洞窑”、“哥哥窑”、“哥窑”与传世哥窑 对于上述元末明初文献记载之“哥哥洞窑”“哥哥窑”和“哥窑”,汪庆正先生在《官、哥二窑若干问题的探索》一文中推测“哥哥窑”是“哥哥洞窑”的简称,而“哥窑”则是“哥哥窑”的简称。然而,关键是这里的“哥窑”瓷器究竟是否指传世哥窑瓷器?实质上,对传世哥窑瓷器产生颇多争议,即源于对这个问题的不同看法。 笔者认为,《静斋至正直记》和《格古要论》所说的“哥哥洞窑”“哥哥窑”“哥窑 ”是一回事儿,而明代晚期文献所说处州龙泉县“哥窑”又是一回事儿。前者的窑址应在杭州,成书于明洪武二十一年曹昭撰《格古要论》虽将其分为“旧哥窑”和“元末新烧”哥窑,但并未指出“旧哥窑”旧到何时,即究竟是指元代中期、元代初期抑或宋代(不管是哪种哥窑瓷器,从其特征看,均不可能比宋代还早)。二十世纪三十年代以前,一些学者即把文献记载的“哥窑”说成是“传世哥窑”,但一九五六年以后,浙江省文物管理委员会在对龙泉县的大窑、金村、竹口、溪口等几处窑址进行调查和重点发掘时,在大窑等五处窑址中发现了釉面有开片纹的黑胎青瓷标本,绝大部分为生活用器,如碗、盘、盏、杯、壶、盆、洗、瓶、觚、盂、盒、灯和炉等。并认为这些标本的特征与《七修续稿》所说哥窑器黑胎、青釉且有紫口铁足和釉面有断纹开片等特征相同,从而断定龙泉窑黑胎青瓷应当是明代晚期文献所记载之处州龙泉县“哥窑”产品无疑,认为将人们一直称为哥窑的宫中传世品(传世哥窑)说成是龙泉哥窑产品则有很大疑问。(朱伯谦、王士伦《浙江省龙泉青瓷窑址调查发掘的主要收获》,《文物》一九六三年第一期)也就是说,考古工作者对龙泉窑遗址进行的考古发掘证明,传世哥窑瓷器不是龙泉窑所烧造。 需要指出的是,现在人们谈论“哥窑瓷器”,如无特别声明,一般系指历代宫廷流传下来的典型的、被认为是宋代的“传世哥窑瓷器”。这已约定俗成。对于龙泉窑烧造的黑胎青釉带开片的瓷器,一般称之为“龙泉哥窑瓷器”。 而对于元末明初墓葬、窑藏、遗址、沉船出土或出水)(现在还应加上从传世哥窑瓷器中分离出来的个别器物)的青釉开片瓷器,一般称之为“哥窑型瓷器”或“官窑型瓷器”。以前由于考古资料限制,有人曾认为这类瓷器与典型传世哥窑瓷器一样,后来发现不一样。现在应将这类瓷器分离出来。特别是杭州市凤凰山麓老虎洞窑发掘以后,人们普遍认为这类瓷器是元末明初老虎洞窑产品。鉴于这类青瓷外观特征既像官窑青瓷亦像哥窑青瓷,因此,人们有时称其为“官窑型”青瓷,有时称其为“哥窑型”青瓷。上述《静斋至正直记》和《格古要论》则将之认定为“哥窑”产品。从制作工艺、外观效果和科学检测结果看,典型传世哥窑瓷器、哥窑型或官窑型瓷器、龙泉哥窑瓷器是三种不同的釉面均有开片的青瓷,不可混为一谈。 传世哥窑瓷器与龙泉哥窑瓷器、哥(官)窑型瓷器的主要区别 龙泉市小梅镇大窑村枫洞岩、茶田镇溪口村瓦窑垟和小梅镇中心小学瓦窑路等处窑址出土的黑胎青瓷(亦称“龙泉哥窑”青瓷,即明代晚期文献所称的哥窑“哥窑”青瓷)与典型的传世哥窑瓷器不是同一种青瓷虽然二者同属于青瓷范畴,而且釉面都有细碎片纹,但从肉眼可以看出二者存在以下主要区别。  第一,胎釉厚薄和胎质方面。二者釉层虽都较厚,但典型传世哥窑瓷器一般胎体厚薄不一,胎质细腻;龙泉哥窑瓷器虽也胎体厚薄不一,但胎体瓷化程度更高。哥(官)窑型瓷器胎体一般较厚,胎体瓷化程度较差,一般都处于略生烧状态,胎体略欠致密,轻轻叩击,声音沙哑。 第二,胎色方面。典型传世哥窑瓷器一般都为完整器(多有小磕缺),很难见到其真实的胎色。虽然有一部分器物圈足之足端露胎,但此处所露胎体之表面多有一层很薄的黄褐色弱氧化层,因此,此处所反映的不是真实胎色。从个别典型传世哥窑瓷器残器或器物口沿、 底足磕缺处以及目前私人收藏的典型传世哥窑瓷器残片标本可以明显看到,传世哥窑瓷器的真实胎色一般都是灰黑或铁黑色。孙瀛洲先生曾谈到所见传世哥窑瓷器胎色不一,有“沉香色、浅白色、杏黄色、深灰色、黑色等”多种,并认为“因土非一种,故色也不一”。(孙瀛洲《谈哥汝二窑》,《故宫博物院院刊》一九五八年第一期)其实,孙老师所观察的基本都是传世哥窑瓷器底足所反映的胎体表面颜色,不是真实胎色。孙老师认为传世哥窑瓷器胎体表面颜色不一是因为使用了不同的胎土,对此笔者不敢苟同。其实所用胎土都一样,胎色不一是因在窑内烧成时摆放位置的不同,致使其感受到的温度、气氛不一样和烧成后期弱氧化程度不同。而对于龙泉哥窑青瓷,从圈足低端露胎处和器身磕块处以及瓷片标本断面处观察,则基本都是灰黑色或铁黑色。究其原因,当与龙泉哥窑瓷器与典型传世哥窑瓷器分别采用不同的烧成制度有关。哥(官)窑型瓷器胎色一般为灰黑或黄褐色。  第三,釉色和釉质方面。典型传世哥窑瓷器之釉大都呈灰青色,少数呈炒米黄色或粉青色。釉层大都不透明,釉面常见细微褶皱,耿宝昌先生形容其为“粥皮”,可谓即形象又贴切。釉面“光泽像人脸上的微汗,润泽如酥”。(孙瀛洲《谈哥汝二窑》,《故宫博物院院刊》一九五八年第一期)而龙泉哥窑青瓷釉色则一般均为粉青或灰青,釉层透明釉面玻璃质感较强——因釉层透明度太好,致使有器物在灰黑或铁黑胎的映衬下,呈黑青色。哥(官)窑型瓷器釉色一般呈灰白或灰青色,釉层透明度差,釉面不够光亮,发半木光(即“半无光”亦称亚光)。    宋 哥窑贯耳八方壶 高14.8厘米 口径4.6X3.7厘米 底径4.8X4.4厘米 故宫博物院藏 此壶为典型传世宋代哥窑瓷器 第四,釉面开片方面。典型传世哥窑瓷器釉面一般均开有不规则的大小不一的纹片,且大、小纹片的颜色也不同。小纹片一般呈土黄色,俗称“金丝”,大纹片一般呈灰黑色,俗称“铁线”,二者合起来即所谓的“金丝铁线”。片纹颜色系刻意着色而成,据现代仿烧传世哥窑瓷器的人员介绍,所用染色剂为天然植物染料,染后必须回炉低温(不超过五百摄氏度)焙烧,需反复多次。由于典型传世哥窑瓷器出窑后釉面在不断开裂,因此有些裂纹颜色系因年久使用,不断被人揩拭、渗入灰尘所致。而龙泉哥窑青瓷釉面虽也都有开片,但片纹色泽均为自然天成,非人工刻意染色而成。片纹颜色一般为冰裂纹或凸起的白纹。凸起的白纹即文献记载的“白色断纹”,极似哈密瓜皮表面网纹。哥(官)窑型瓷器釉面一般只有一种灰黑色纹片,且纹片较大。 第五,在形成“紫口”方面。典型传世哥窑瓷器由于胎色不一,且釉的高温粘度大、流动性小,致使“紫口”或有或无或不明显。而龙泉哥窑瓷器胎色灰黑或铁黑,釉层虽厚但透明度强,釉的流动性也大,因而一般均能形成“紫口”。哥(官)窑型瓷器一般也能形成“紫口”。 第六,在形成“铁足”方面。典型传世哥窑瓷器因以“裹足支烧”者居多,所以露出“铁足”者少。而龙泉哥窑瓷器多采用垫饼垫烧,烧成后足端必定会露出灰黑色或铁黑色胎,所以多呈现所谓的“铁足”。哥(官)窑型瓷器一般采用垫饼垫烧,也能形成“铁足”。 因此,文献记载的“紫口铁足”应为龙泉哥窑瓷器的主要特征,这也是典型传世哥窑瓷器与龙泉哥窑瓷器的最主要区别之一。 当然,可能有极少数龙泉哥窑瓷器或龙泉窑仿传世哥窑瓷器因酷似传世哥窑瓷器而被列入传世哥窑瓷器中,但我们绝不能依此认为传世哥窑瓷器系龙泉窑所造。 如今,传世哥窑瓷器大都由故宫博物院、台北故宫博物院、上海博物馆、英国伦敦大维德基金会、瑞士日内瓦鲍氏东方艺术馆等处收藏,其他博物馆如天津博物馆、山东博物馆、河北师范大学博物馆、南京市博物馆或私人手中也有零星收藏。其造型以仿夏、商、周三代青铜器为主,常见的有三足双耳鼎式炉、双耳簋式炉、双耳乳足炉、胆式瓶、贯耳瓶、八方穿带瓶、弦纹盘口瓶等,也有盘、碗、洗、罐之类。釉色多呈灰青色,少数呈米黄色或淡米黄色。釉质温润,釉面泛酥油光,如人脸之微汗,即所谓“润泽如酥”。釉面均开有不规则的细碎纹片,而且纹片一般均弯曲不直。纹片有大、小之别,大纹片呈铁黑色,小纹片呈土黄色,故有“金丝铁线”之称。   高8.3厘米 口径11.9厘米 足径9.5厘米 北京故宫博物院藏  高3.3厘米 口径11.7厘米 足径8.9厘米 北京故宫博物院藏  高14.2厘米 口径2.2厘米 足径5.4厘米 南宋 哥窑米色釉胆式瓶(右) 高13.8厘米 口径2.5厘米 足径4.5厘米 北京故宫博物院藏  北京故宫博物院藏   高11.5厘米 口径2.5厘米 足径4.2厘米 北京故宫博物院藏  高2.5厘米 口径12.6厘米 足径7.7厘米 北京故宫博物院藏  南宋 哥窑灰青釉葵花式洗 高3.2厘米 口径10.5厘米 足径8.3厘米 北京故宫博物院藏  北京故宫博物院藏   高17.3厘米 口径13.3厘米 底径9.2厘米 北京故宫博物院藏  传世哥窑瓷器釉面所产生的片纹体属于烧造工艺上的一种缺陷,系胎、釉膨胀系数不一所造成。若胎、釉膨胀系数一致,二者就结合的紧密,釉面也就不会出现裂纹。但当胎的膨胀系数比釉的膨胀系数小到一定程度时,釉就会在烧成后期的冷却过程中产生开裂。由于这种开裂打破了单一釉面给人视觉带来的单调感,使釉面产生大小、疏密的块面分割,自然天成,具有韵律美,故给人一种崭新的艺术享受。 传世哥窑瓷器多采用裹足支烧,少数采用垫饼垫烧。垫烧者有细窄的圈足,圈足底边爽利,但圈足宽窄往往不一。圈足内亦施釉,釉面亦有裂纹。 传世哥窑瓷器的另一特点是釉面多有缩釉,缩釉坑大小不一,尤其是在器物的转折处,经常出现长条型缩釉。 故宫博物院收藏的穿带瓶、胆式瓶、直颈弦纹瓶、投壶式贯耳瓶、簋式鱼耳炉、葵花式洗、菊花式盘等均为传世哥窑瓷器中的典型器。但随着考古资料的增多,我们也应实事求是地重新审视传世哥窑瓷器,如其中被定为宋代的双耳鼎式炉,腹中部凸起一道弦纹,其造型风格与一九七六年从新安海底元代沉船打捞出水的双耳三足炉一致(韩国国立中央博物馆《新安海底文物》,三和出版社,一九七七年。冯先铭《南朝鲜新安沉船及瓷器问题探讨》,《故宫博物院院刊》一九八五年第三期),应为元代杭州老虎洞窑产品。再如一九七零年南京市区北郊中央门外张家洼明初功臣王兴祖墓出土的灰青釉葵口盘(南京市博物馆《南京明汪兴祖墓清理简报》《考古》一九七二年第四期),共出土十一件,大小不一,当时都定为宋代哥窑产品。杭州老虎洞窑发掘后,可以肯定其为该窑元代产品,属于官窑型或哥窑型瓷器。 关于传世哥窑瓷器的产地 关于传世哥窑瓷器的窑址的几种推测 迄今为止,传世哥窑瓷器的窑址尚未被发现,有几种推测。 有学者认为[“江西”吉安有可能烧哥窑器物]。(中国硅酸盐学会主编《中国陶瓷史》第六章“宋、辽、金的陶瓷”第五节“汝窑、哥窑与官窑”之“哥窑”,文物出版社,一九八二年)这是受清代唐秉钧《文房肆考图说》(清)唐秉钧《文房肆考图说》卷之三“古窑器考”之“吉州窑”,乾隆四十一年(一七六六年)刊本;(清)蓝浦《景德镇陶录》卷六“镇仿古窑考”,收于桑行之编《陶说》,上海科技教育出版社,一九九三年、程哲《窑器说》(收于桑行之编《陶说》,上海科技教育出版社,一九九三年)等书记载而得出的结论。这些书本记述“吉州窑”时均谈到南宋或南宋末“有碎器亦佳”或“更佳”,而且当时被错误地称为“哥窑”。如蓝浦撰《景德镇陶录》卷六“镇仿古窑考”之“碎窑器”云:[南宋时所烧造者。本吉安之庐邑永和镇另一种窑,土粗坚,体厚,质重,亦具米色、粉青样。用滑石配釉,走纹如碎块,以低墨土赭搽熏,即成之器,然后揩净,遂隐含红墨纹痕,冰碎可观。亦有碎纹,素地加青花者。唐氏《肆考》云:吉州,宋末有碎器亦佳,今世俗讹呼“哥窑”,其实假哥窑。虽有碎纹,不同鱼子,且不能铁足。若铁足,则不能有声,惟仍呼碎器为称。]由此可知,蓝浦认为判断真假哥窑瓷器的标准是釉面裂纹是否像鱼子表面纹路,以及是否有“铁口紫足”的特征。 有学者认为{修内司官窑实为“传世哥窑”,而通常所言之“哥窑”应属民窑,与修内司官窑无关。鉴于官窑多建于都城附近,因此修内司官窑的窑址,将来很有可能在临安(今杭州市)附近发现}(李辉炳《宋代官窑瓷器》,紫禁城出版社,一九九二年) 有学者认为“传世哥窑很有可能是宋以后景德镇所烧造的”。(周仁,张福康《关于传世哥窑烧造地点的初步研究》,《文物》一九六四年第六期) 有学者认为传世哥窑瓷器有可能是龙泉窑所烧造。认为近年在浙江龙泉南区窑址中发现的黑胎青瓷产品,{其面貌与之前(在龙泉地区)所发现的黑胎青瓷差别较大,而与传世哥窑非常接近}。(郑建明、林毅《长兴石泉明墓出土“传世哥窑”型器物及相关问题略论》,《文物》二零一五年第七期) 另有学者持“北方说”的观点。“北方说”是一种较新的观点,认为“传世哥窑烧造地点最大的可能在河南与北宋官窑瓷一起产生”。(郭演仪《哥窑瓷器初探》,《中国陶瓷》一九九八年第五期) 对出土、出水青釉开片瓷器的认识 应当指出,典型传世哥窑瓷器至今几乎未见有出土,这与北宋汝窑和南宋官窑瓷器情况一样,应是由其官窑性质所决定。即这种瓷器系由南宋宫廷置办的窑场所烧造,烧成后直接进入宫廷,皇帝可以用来赏赐大臣。但不准用于随葬,也不许流入民间。至于一些元代遗址、墓葬和沉船中陆续出土、出水的一些青釉开片瓷器,应属于“官窑型”器物。如二十世纪六七十年代北京市元大都遗址出土的哥(官)窑型瓷器残片。(张宁《记元大都出土文物》,《考古》一九七二年第六期) 一九五二年上海青浦县元代任氏墓群出土四件灰青釉悬胆式瓶、两件灰青釉贯耳瓶、一件灰青釉双耳鬲式炉、一件灰青釉鱼耳簋式炉,胎色均为酱紫色。(沈令昕、许勇翔《上海市青浦县元代任氏墓葬记述》,《文物》一九八二年第七期)。   一九七零年南京市博物馆在清理南京市区北郊中央门外明初洪武四年(一三七一年)东胜候汪兴祖(1338-1371年)墓葬时,出土了十一件造型相同,尺寸可分为大、中、小三种类型的“哥(官)窑型盘”,其特征为葵瓣口,施青灰色釉。大盘三件,口径在十六点一到十六点四厘米之间;中盘一件,口径十五点三厘米;小盘七件,口径在十三点五到十四厘米之间。(南京市博物馆《南京明汪兴祖墓清理简报》《考古》一九七二年第四期) 一九七五年江苏省镇江市溧水人民银行工地元代窑藏出土哥窑型长颈瓶两件、鸟食罐一件、鬲式炉一件。(高茂松《江苏溧水永阳镇元代窑藏出土的瓷器与初步认识》,《东南文化》二零一一年第二期。张柏主编《中国出土瓷器全集七----江苏上海》,科学出版社,二零零八年。杨正宏、肖梦龙、刘丽文主编《镇江出土陶瓷器》,文物出版社,二零一零年) 一九七六年新安海底沉船也发现两件哥窑型冲耳三足炉,一件三足呈乳钉型,另一件炉三足呈圆柱形,两件炉腹部均有一道凸起的弦纹。(韩国国立中央博物馆《新安海底文物》,三和出版社,一九七七年。冯先铭《南朝鲜新安沉船及瓷器问题探讨》,《故宫博物院院刊》一九八五年第三期)   一九七七年安徽省安庆市元代窑藏出土五件哥窑型瓷器,分别为米黄釉盘一件、米黄釉花口盏一件、淡青釉花口盏一件、米黄釉屈卮一件、淡青釉盏一件。(胡悦谦《安庆市出土的几件瓷器》,《文物》一九八六年第六期) 二零一二年浙江省长兴县明代墓葬出土黄米釉哥窑型贯耳瓶一件、三足炉一件。(浙江省文物考古研究所、长兴县文物保护管理所《浙江长兴石泉明墓发掘简报》,《文物》二零一五年第七期)郑建明、林毅先生认为这两件瓷器属于“传世哥窑”型。笔者对此观点不敢苟同,因为从胎、釉和釉面开片特征看,还应属于元末明初哥窑型产品。 以往人们对这些出土的“哥窑型”瓷器有不同的看法。李辉炳先生认为这些器物绝非传世哥窑瓷器,是元末所烧的哥窑器,是仿官哥窑器,即“龙泉哥窑”器,亦即元代孔克齐《静斋至正直记》所说的“近日哥哥窑绝类古官窑”中的“哥哥窑”器。其时代均属元代,在器物所造型及胎、釉特征上与“传世哥窑”器都迥然有别。朱伯谦先生则认为这些器物与传世哥窑瓷器是同一种东西,并依次来推断传世哥窑瓷器的年代,认为传世“哥窑瓷不是在宋代,而是元代或明代烧制的”。(朱伯谦《龙泉青瓷简史》,收入朱伯谦《揽翠集---朱伯谦陶瓷考古文集》,科学出版社二零零九年)    对传世哥窑瓷器进行科学分析和检测 因受各方面条件限制,对传世哥窑瓷器进行科学分析和检测这项工作做的很不够。二十世纪六十年代,上海硅酸盐研究所曾为故宫博物院提供的一件所谓“传世哥窑”瓷器标本进行过化验分析。 这件被提供的所谓“传世哥窑”瓷器标本为口部被整齐截掉的哥窑灰青釉洗残器,因传世哥窑瓷器异常珍贵,所以此件残洗被一分为二,一半被拨交给上海硅酸盐研究所做检测用,另一半被拨交给景德镇陶瓷管收藏。 二零一一年六月十一日,笔者与耿宝昌先生、陈华莎老师利用赴景德镇参加“督陶官文化与景德镇研讨会”的机会,到景德镇陶瓷馆将故宫博物院一九六零年前后拨给景德镇陶瓷馆(系孙瀛洲先生一九四零年购自天和斋孙华峰)的半件传世宋代哥窑灰青釉洗(另一半交给上海硅盐酸研究所做测试未再拿回)借回。回院后,交由故宫博物院古陶瓷研究中心检测研究实验进行无损检测(检测工作结束后,这半件洗底已于二零一一年八月十一日归还)。 检测结果如下: 由于传世哥窑遗址目前尚未被发现,故而没有窑址标本的元素分析数据,因此只好将这件哥窑灰青釉洗的胎、釉元素分析数据与在二零一零年测试的故宫博物院藏五十八件宋代官窑粉青釉瓷和明、清景德镇御窑仿宋代官窑(釉)瓷的元素数据进行对于分析,借以初步判断哥窑灰青釉洗的胎、釉元素与上述不同地区样品胎、釉元素的差别。下面分别作一简单介绍。 关于釉的元素分析情况。对釉的主、次量元素含量及铷(Rb)锶(Sr)等微量元素含量采用因子分析进行数据处理,以观察釉的成分差异,得出的结论是:哥窑灰青釉洗釉的元素组成与河南地区、江西景德镇地区有一定差异,而与浙江杭州地区样品的元素组成较为接近。 关于胎的元素分析情况。对哥窑灰青釉洗和宋代官窑粉青釉瓷胎体的主、次量元素含量和铷、锶等微量元素含量采用因子分析法进行数据处理,以观察胎体成分的差异。得出的结论是:哥窑灰青釉洗的胎体与龙泉地区样品胎体的元素组成有较明显差别,而与杭州地区的样品胎体的元素组成较为靠近。 关于釉内气泡特征。对哥窑灰青釉洗釉内气泡特征进行观察,发现与大部分宋代官窑粉青釉瓷相较而言,哥窑灰青釉洗的釉内气泡小且密集。这是由于哥窑灰青釉洗的釉中氧化钾(K2O)含量较高(百分之五点三六),致使釉在高温熔融状态下粘度较大,釉内气泡也就相对小且密集。另外,对哥窑灰青釉洗釉的玻璃态Si-O结构弯曲、拉伸振动拉曼光谱也进行过测试,但由于仪器进行过维修,因此,需对图谱进行校正,方能给出原料、烧成温度等相关信息,并与对宋代官窑粉青釉瓷釉的测量结果进行对比。 此外,利用拉曼光谱仪对哥窑灰青釉洗断面胎、釉接合处进行分析,发现了钠长石的峰,说明其胎、釉接合处有钠长石存在。 对哥窑灰青釉洗釉的反射光也进行了检测,发现其主波长为六百一十纳米,比大部分宋代官窑粉青釉瓷釉的反射光主波长值大。因此,其釉色较宋代官窑粉青釉瓷而言,绿色调偏弱,黄色调偏强,釉的明度值较高,故视觉上釉色偏白。 用扫描电镜对哥窑灰青釉洗釉面开片纹路“金丝铁线”进行观察,并用电镜能谱对“金丝铁线”部位和釉部位进行元素分析,以对比两者元素组成差别。发现“金丝铁线”部位硫(S)的含量增加,铁(Fe)的含量也略有增加。用拉曼光谱仪对“金丝铁线”部位进行分析,图谱解析显示,“金丝铁线”上可能有含碳(c)的物质存在。“金丝铁线”问题仍有待进一步研究。 总之,通过对这件哥窑青釉洗的胎、釉元素进行科学测试,发现其胎、釉元素组成相对于景德镇、河南、浙江龙泉地区的样品而言,与杭州地区的南宋官窑粉青釉瓷胎、釉的元素组成较为接近。但由于只测试了一个样品,故当时认为需要测试更多样品,以进一步弄清其类群关系。(段鸿莺、吕成龙等《传世哥窑器物的无损科技分析》,待刊搞) 后来,故宫博物院陶瓷研究所还从几位私人收藏家手中借来几片出土的传世哥窑瓷器标本进行无损测试,尤其是出自圆明园的一件哥窑青釉盘残片,外底錾刻有乾隆皇帝御制诗,经查,这首诗名曰“咏哥窑盘子”。诗曰:“色暗纹彰质未轻,哥窑因此得称名。雅如法护僧弥矣,生一居然畏后生。”句后署“乾隆乙未御题”钤“太朴”方形闲章。“乾隆乙末”即乾隆四十年(一七七五年)。测试的结果是:这几片传世哥窑瓷片标本胎、釉的元素组成均与浙江杭州地区南宋官窑粉青釉瓷的胎、釉元素组成较为接近。而故宫博物院陶瓷研究所为开展此次哥窑瓷器研究,从故宫博物院藏传世哥窑瓷器和明、清景德镇窑仿哥窑(釉)瓷器中选取原定为宋代哥窑瓷器三十八件和明宣德朝、成化朝、清康熙朝、雍正朝、乾隆朝仿哥釉瓷各一件,逐件分别作能量色散型x射线荧光分析和实体显微结构分析。其中汪兴祖墓出土的灰青釉葵口盘和原定为宋代哥窑的米黄釉双耳三足鼎式炉,目前从目鉴来看也与典型传世哥窑瓷器不同,检测结果也印证了目鉴意见。总体检测分析结果表明,典型传世哥窑瓷器与哥(官)窑型瓷器和明、清景德镇仿哥釉瓷器无论在化学组成还是显微结构方面,都既有联系又有不同。 关于传世哥窑瓷器的烧造年代 关于传世哥窑瓷器的烧造年代历来看法不一:有学者认为属于宋代;有学者认为属于元代,也有可能早到南宋后期,但大都应在元代早期和中期;有学者认为不会早于元末;也有学者认为是元、明时期。 有学者从文献、工艺条件、文化因素三个方面考证,认为传世哥窑瓷器“基本特色的形成,及其中最精美部分的生产,应是在宋代,而不应是在元代”。(赵宏《哥窑瓷器时代考》,《景德镇陶瓷》一九九九年第一期)  郭演仪先生通过对传世哥窑瓷器以及与之相关的青瓷胎、釉成分对比分析,并结合河南、浙江和景德镇地区有关原料的特点进行探讨,认为:“传世哥窑(瓷器)烧造地点最大的可能是在河南与北宋官窑瓷一起产生。南宋迁到杭州后,承袭了北宋官窑的制瓷工艺,引进了河南地区的部分关键原料黏土和长石到杭州,继续了瓷器的生产,烧制了南宋官窑和传世窑瓷...... 龙泉哥窑瓷胎、釉成分与南宋官窑的十分接近,证实了它是仿古官窑,而非属哥窑瓷。从瓷胎的钛含量和釉的钙钠含量对比亦说明传世哥窑并非景德镇烧造。”(郭演仪《哥窑瓷器初探》,《中国陶瓷》一九九八年第五期) 认为传世哥窑瓷器的烧造年代不早于元末,是对哥哥洞窑的晚期遗物及哥窑之名的演变情况进行分析所得出的结论。(李刚《内窑、续窑和哥哥洞窑辨识》,《东方博物》二零零七年第二期) 认为传世哥窑瓷器烧造年代是元代的理由是----在宋人的文献里没有发现有关哥窑的记载,最早提到“哥哥洞窑”“哥哥窑”的文献是元代孔齐(应为“孔齐克”,笔者注)撰《静斋至正直记》。还认为“由于哥窑是模仿宋代官窑的,而且达到了‘绝类’的程度。因此,在哥窑瓷器中就是出现一些宋代的器形,也就不足为奇了,问题在于我们不能依此而把哥窑的时代断定为宋”。在进行一番考证后认为:“总之,从文献资料、器物的时代特征和大量的考古资料,都表明哥窑的创设年代是元,而不是宋。”(朱伯谦《龙泉青瓷简史》,收入朱伯谦《揽翠集---朱伯谦陶瓷考古文集》,科学出版社,二零零九年) 认为传世哥窑瓷器烧造年代为元、明时期的理由是:“宋代并无哥窑之说,哥窑之名源于元代的哥哥洞窑,到明早期‘哥哥窑’被简称为哥窑。由元末的‘绝类古官窑’可知,哥窑出现之初是仿官窑的,之后才形成自己的特色。哥窑的时代应为元代时期”(牟宝蕾《哥窑问题的几点思考》,《文物春秋》二零一五年第四期) 李刚先生则认为:“据现有的考古资料分析,哥窑瓷器的年代约为元代晚期到明早期。”(李刚《‘宋代五大名窑’的是与非》,辑入李刚《古瓷比诠》,中国书店,二零一六年) 总之,关于传世哥窑瓷器的烧造年代问题,目前尚无法完全解释。这主要是因为:一、传世哥窑瓷器的窑址至今尚为被发现;二、传世哥窑瓷器本身没有带纪年者;三、传世哥窑瓷器不见于墓葬出土;四、热释光测年代技术尚不过关。另外,传世哥窑瓷器不可能允许取样测试。因此,长期以来,人们只是采用类型学的方法,认为传世哥窑瓷器中像鱼耳炉、胆式瓶、贯耳瓶八方小杯、菊花式盘、贯耳壶等造型隽秀轻巧,具有宋代瓷器风格,遂将传世哥窑瓷器年代整体定位宋代。 但必须指出的是,开始时,人们并未完全按照类型学进行分类,而主要考虑其釉面开片。随着文物考古事业的发展,出土文物资料不断增多,人们发现传世哥窑瓷器中有个别作品的造型、釉质、釉面开片特征等与杭州凤凰山麓老虎洞窑元代地层和其他一些元代墓葬、窑藏、遗址沉船等出土或出水的灰青釉开片瓷的特征相似。如上述故宫博物院收藏的灰青釉双耳鼎式炉即曾经被定为传世宋代哥窑产品,后来发现其与一九七六年新安海底沉船出水者造型、胎、釉等风格一致,因此,又将其年代改为元代。还有上述洪武四年汪兴祖墓出土的十一件葵口盘,出土时也被定为宋代官窑或哥窑产品,后来发现其与杭州凤凰山麓老虎洞窑元代地层出土瓷片标本特征相同,因此,学者门基本认同其为元末明初老虎洞窑产品。另外有上述上海青浦县任氏墓出土的灰青釉鱼耳炉,也曾被认为与故宫博物院收藏的传世哥窑鱼耳炉相同,其实它们在装饰、釉面质感和开片方面都不相同,最主要的是任氏墓出土者颈部有一道凸起的弦纹,而故宫博物院收藏品颈部则没有。 鉴于上述原因,典型传世哥窑瓷器烧造年代的解决不可能一蹴而就,需要随着考古资料的不断增多,特别是窑址的发现,将传统鉴定方法与科学技术手段相结合进行研究,方能最终解决。 目前,笔者同意将典型传世哥窑瓷器的年代定为南宋。 以上结合前人研究成果,对“哥窑”的概念、传世哥窑瓷器与龙泉哥窑瓷器的主要区别、传世哥窑瓷器的烧造年代等进行了论述。强调研究传世哥窑瓷器首先必须弄清四个概念,其次要认清传世哥窑瓷器与龙泉哥窑瓷器是两种不同的瓷器,不能混为一谈,最后就是典型传世哥窑瓷器的烧造年代,在目前无法完全解决的情况下,根据其造型和工艺特点,还是将其定为南宋为宜。 关注叶氏哥窑 领略宋瓷文化 浙江云和解放东街436-438号 浙江龙泉剑池西路326号 哥窑网www.geyaow.com |